„Ich“ Wer oder was ist das? (eine Annäherung)

Jede:r kennt es, jede:r hat es, jede:r benennt es. Das „Ich“. Im Alltag geben wir die unterschiedlichsten Antworten auf die Frage: Wer bist Du? Ich bin Sylvia. Was? Ich bin ein Name, ein paar Buchstaben? Ich bin mutig und ängstlich, klug und dumm, liebevoll und wütend. Mhm, das trifft es auch nicht ganz. Ich bin doch noch so viel mehr. Meine Rollen, die ich im Leben einnehme – Mama, Oma, Chefin, Partnerin, Freundin, Therapeutin … Ich habe Gefühle, Wahrnehmungen, Gedanken. Ich gehe in Verbindung mit anderen ICHs. Bin ich also ein mit Blut und Knochen, Rollen, Namen, Wahrnehmungen und Gefühlen gefüllter Hautbeutel, Namens ich? Das interessiert mich: Wer oder was bin ich? Was ist „Ich“?

Bin ich real? Ist meine Welt real? Oder bilde ich mir nur ein „Ich“ zu sein und träume mir die Welt, wie sie mir gefällt? Aber so, wie ich die Welt wahrnehme, hätte ich dann wohl ziemlich schräge Träume.

„Ich“ Wer oder was ist das? (eine Annäherung)

Ich. Wohin ich auch gehe, es ist bei mir, in mir, mit mir. Es war immer schon da, seit ich denken, fühlen kann. Begleitet es mich oder ist es Ich? Es kennt meine Gedanken, Gefühle, Sorgen, Nöte, es lacht mit mir, weiß, wo ich bin und kennt alle meine Erinnerungen. Ich erkenne mein Ich im Spiegel, am Geruch, an der Stimmfarbe. Auch wenn ich den Blick nach innen richte, ich sehe es nicht, ich höre es nicht und doch weiß ich, es ist da, das Ich. Selbst wenn ich wollte, ich könnte nicht davor weglaufen. Ich ist immer dort, wo ich bin. Ich kann mich ohne Ich nicht denken. Hatten Aristoteles, seiner Definition des ‚primär Seienden‘, des ‚Zugrundeliegenden‘ und 2000 Jahre später der französische Philosoph René Descartes mit seinem berühmten Satz „Ich denke, also bin ich“ recht? Haben sie schon vor so langer Zeit herausgefunden, was Ich ist?

Ein kurzer philosophischer Ausflug

Aristoteles

ging davon aus, dass es drei mögliche Anwärter für das Zugrundeliegende gibt: die Materie, die Form und das aus beidem zusammengesetzte. Das alles ist auch Ich: Materie besteht aus Masse und Form und ist etwas aus beidem zusammengesetztes. Wie Giordano Bruno feststellte, hat Form ohne Materie kein Sein. Das ist inzwischen widerlegt, aber so tief in die Philosophie und Quantenphysik einzusteigen ist nicht der Sinn dieses Beitrages und ehrlich, ich könnte es auch nicht.

Descartes

ging davon aus, dass der Mensch seine Wahrnehmungen anzweifeln und darüber nachdenken sollte und sich gleichzeitig, solange er zweifeln kann, sich seiner Existenz sicher sein kann. Ich zweifle häufiger an meiner Wahrnehmung, was ich mitunter als lästig empfinde und deshalb tröstet mich der Gedanke, dass ich mir aufgrund dieser Zweifel sicher sein kann zu existieren.

Fragestellung der philosophischen Entstehungsgeschichte

Wie kann man denn überhaupt ein „Ich“ denken? Wir können es denken, weil wir Sprache verstehen und sprechen können. Diese Sprache wurde uns vermittelt durch die Menschen, mit denen wir aufgewachsen sind. Durch das Erlernen des Sprachgebrauchs, durch Bewertungen, Gesten, Reaktionen und Bemerkungen anderer werden wir uns unseres Andersseins bewusst. Erst in der Interaktion mit anderen und durch die Sprache sind wir in der Lage uns als „Ich“ zu sehen und zu verstehen.

Die Sache mit dem Spiegel

Außer uns Menschen erkennen sich auch andere Lebewesen im Spiegel, unter anderem Elefanten, Schimpansen, Delfine. Aber denken sie dabei auch „das bin ich“? Wir wissen nicht, ob außer uns noch andere Wesen in der Lage sind, sich selbst zu reflektieren, über sich und die Welt nachzudenken. Wobei das mit dem Denken so eine Sache ist. Wissenschaftler haben 2010 herausgefunden, dass Delfine mindestens ebenso intelligent sind wie wir, ob sogar intelligenter, ist noch nicht erforscht. Die Fähigkeit, mich und andere zu erkennen, gehört also offensichtlich ebenfalls zu meinem Ich.

Ich erkenne mich selbst. Jetzt habe ich alle Begriffe untergebracht: Ich, Mich, Selbst. Ist das dann schon Selbsterkenntnis? 🙂

Forschungen der Neurowissenschaft

Weil in unserem Alltag das Gefühl von „Ich“ so selbstverständlich ist, die Philosophie, die Psychologie und keine Wissenschaft bisher eine bis ins Detail zufriedenstellende Antwort gefunden haben, versuchen seit Jahrzehnten nun auch die Neurowissenschaftler eine Antwort auf die Fragen „Was ist Ich“ und „Wo sitzt das Ich im Gehirn“ zu finden.

Die Forscher haben herausgefunden, dass es zu all unsere Empfindungen, Gefühlen, Wahrnehmungen, Muster von Aktivitäten der Nervenzellen im Gehirn gibt, die genau unserem jeweiligen Zustand entsprechen. Einerseits benötigen wir diese Aktivierung der entsprechenden Nervenzellen im Gehirn für die Körperidentität, andererseits gaukeln uns diese Muster aber auch ein Empfinden vor. Ein Beispiel dafür sind die Phantomschmerzen, eines Armes oder Beines, die gar nicht mehr vorhanden sind. Ein anderes Beispiel ist das genaue Gegenteil: hier wird der noch vorhandene Arm / das Bein als nicht zur Identität, also als zum Ich zugehörig empfunden. Fakt ist aber, dass der Körper für unser Gefühl von Identität essenziell ist. Jedes Mal, wenn ein Proband in einem der Experimente das Wort „Ich“ dachte, wurden die für das Körperempfinden verantwortlichen Areale im Gehirn besonders beansprucht.

Das Ich in der Psychologie

Verständlicherweise ist das „Ich“ in der Psychologie von zentraler Bedeutung. Trotzdem gibt es bisher noch keine eindeutige Begriffsklärung. Das Ich wird als zusammengesetztes Phänomen betrachtet, doch wenn wir „Ich“ sagen, also über uns reden, erleben wir uns als Einheit. In der Psychologie wurde neben das „Ich“ noch ein weiterer Begriff gestellt: das „Selbst“.

Exkurs – das „Selbst“

Das „Selbst“ ist eine Struktur, die das (Selbst-)Erleben möglich macht. Es besteht aus vielen Erinnerungen und es ist die Vorstellung, die wir von uns selbst haben. Es ist unsere geistige Energiequelle, die passive und unveränderbare Basis des „Ich“. Gemeint ist damit, dass und wie ein Mensch „sich selbst“ als einheitliches, autonom denkendes und handelndes Wesen wahrnimmt, also als ganze Person, als Persönlichkeit. (Ich nehme mich wahr.) Nach William James wird das „Ich“ als innerer Beobachter verstanden, „als das Kern-Selbst, der Wissende und Wahrnehmende“. Das „Mich“ hingegen ist das wahrgenommene Ich, „das Selbstbild, das Selbstkonzept, das beobachtete bzw. gewusste Ich“. (Quelle)

Das Selbst baut also auf verschiedenen Komponenten auf:

- Komponente des Wahrnehmens, Denkens, Erkennens (kognitiv): Selbstkonzept, das Bild, das wir von uns haben

- Komponente der Gefühle und Affekte (affektiv): Selbstwert, wie wir das Selbstbild bewerten

- Komponente des Antriebs, der Motivation (konativ): Selbstwirksamkeit, Selbstregulation und Selbstdarstellung

Das „Ich“ bei Freud

Bei Freud steht das „Ich“ steht zwischen „Es“ (Triebe, Wünsche, Bedürfnisse, das Unbewusste) und „Über-Ich“ (soziale Regeln, Werte und Normen, Teile des Bewussten und Vor-Bewussten = Erinnerbaren). Mit dem „Ich“ steuern wir uns. Das „Ich“ wehrt Gedanken oder Gefühle ab, vor denen es Angst hat. Wir können es stärken, indem wir uns Unbewusstes bewusst machen oder die sozialen (starren) Regeln lockern. So definierte Freud als Ziel der Psychoanalyse: „Ihre Absicht ist ja, das Ich zu stärken, es vom Über-Ich unabhängiger zu machen, sein Wahrnehmungsfeld zu erweitern und seine Organisation auszubauen, sodass es sich neue Stücke des Es aneignen kann. Wo Es war, soll Ich werden.“ (Quelle)

In diesem Sinne hat das „Ich“ für uns die Funktion der Realitätsprüfung und der Kompromissfindung zwischen Es und Über-Ich.

Eisbergmodell nach Freud

Das „Ich“ bei Jung

C.G. Jung spricht von „Ich“ oder „Ich-Bewusstsein“. Dem zugrunde liegt ein Komplex aus Vorstellung und Identifikation. Hier unterscheidet Jung zwischen dem bewussten Ich-Komplex (Wahrnehmung, Denken) und dem unbewussten (ehemals bewusste Inhalte, die vergessen oder verdrängt wurden, oder nie völlig im Bewusstsein waren). Das „Ich“ bei Jung basiert auf der Integration von Persona – die Anteile, mit denen man sich bewusst identifiziert – und dem Schatten – die unbewussten Anteile, die man bei sich ablehnt, aber dennoch, unbewusst, lebt. Solange der Schatten unbewusst ist, kann er nur außerhalb des Ich wahrgenommen werden. Das ist der Grund, warum dies, solange es unbewusst ist, auf andere projiziert wird.

Ich-Identität nach Erik H. und Joan Erikson

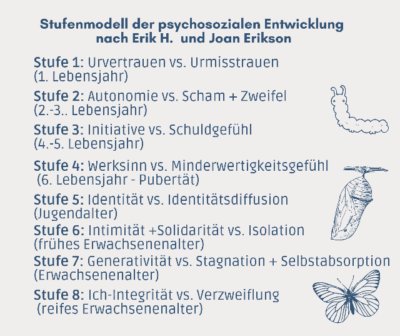

Erikson und seine Frau Joan entwickelten den für die heutige Psychologie wichtigen Begriff der Ich-Identität. Gemeint ist, dass man weiß, wer man ist, wie man in die Welt passt. Diese Phase erreicht man nach dem von den Eriksons entwickelten Stufenplan der psychosozialen Entwicklung in Phase 5 Identität gegen Identitätsdiffusion im Alter von 13 bis 20 Jahren.

Ich- und Identitätsentwicklung im gesamten Lebenslauf. Jede der 8 Stufen stellt eine Krise dar, mit der sich das Individuum aktiv auseinandersetzt.

Ich war, ist und wird sein, solange ich bin – Zusammenfassung

Fakt ist,

- es gibt bis heute keine allgemeine Definition des Begriffs „Ich“. Einigkeit gibt es darüber, dass das „Ich“ aus verschiedenen Faktoren besteht, die sich in ihrer Zusammensetzung und Gewichtung auch verändern und unterscheiden können. Es ist keine konstante Größe und obwohl die meisten Menschen das „Ich“ als die Kern- und Steuerzentrale der eigenen Person erleben, gibt es bisher kein identifiziertes Areal in unserem Gehirn, welches als „Ich“-Areal bezeichnet werden könnte.

- dass das „Ich“ ein Du braucht, um sich selbst zu bemerken.

- ich bestehe aus Form, Materie, einem Mix aus beidem und ich kann an dem von mir wahrgenommenen zweifeln, ergo: Ich existiere. Ich existiere in einem Körper, also gehe ich davon aus, dass der Körper und meine Fähigkeit zu denken (zu zweifeln) Bestandteile des Ich sind.

So ganz zufriedenstellend sind die bisherigen Erkenntnisse nicht. Die Gedanken und Wahrnehmungen gehen ja weit über den Körper hinaus. Hilfreich für die Arbeit mit meinen Klientinnen finde ich allerdings das Konzept der Ich-Identität und der Unterscheidung zwischen Selbst (Mich) und „Ich“. In meiner Arbeit konzentriere ich mich ja vor allem auf die 3 Komponenten des Selbst: kognitiv, affektiv und konativ, also auf das Selbstkonzept, den Selbstwert, die Selbstwirksamkeit, Selbstregulation und Selbstdarstellung.

Vielen Dank fürs Lesen. Ich freue mich, wenn du mir ein Abo oder einen Kommentar da lässt.

In Verbundenheit

Danke an Judith Peters sympatexter für das „Blog den Sommer“ PDF.

Hinterlasse einen Kommentar